III- Prévisions et préventions

A. Surveillance

Les cyclones sont en permanence contrôlés par l’Organisation Météorologiques Mondiale (Créée en 1951 l'OMM est un organisme des Nations Unies qui rassemble plus de 160 pays). Celle-ci a désigné dans chaque bassin océanique un centre de surveillance météorologique spécialisé (CMRS) : Miami pour l'océan Atlantique nord et Pacifique nord-est ; Tokyo pour l'océan Pacifique nord ; New Delhi pour le golfe du Bengale et la mer d'Oman ; Fidji pour l'océan Pacifique sud-ouest ; Saint Denis de la Réunion pour le sud-ouest de l'océan Indien. Ces centres doivent discerner les phénomènes cycloniques le plus tôt possible, les repérer et prévoir leur trajectoire jusqu'à la dissipation intégrale du cyclone. Si nécessaire, ils émettent la diffusion d’un message à tous les centres météorologiques de la région touchée, afin d'avertir du danger potentiel.

Dans ce cas là, les informations émises concerneraient la trajectoire du cyclone, son changement d'intensité ainsi que l'importance des marées de tempête et des inondations qu'ils sont passiblent de provoquer. A partir de ces informations les autorités peuvent mettre en place les dispositifs d'alerte.

Plusieurs types de modèles numériques de trajectoire cycloniques sont utilisés :

- statistique : ce type de prévisions est basé sur la répétition dans l'espace et dans le temps des trajectoires des cyclones tropicaux. C'est le domaine de la climatologie et de l'analogie. On recherche d’abord, dans la base de données disponible, les cyclones anciens ayant des caractéristiques proches du cyclone étudié, en intensité, position, déplacement, au cours de la même partie de la saison. On observe ensuite quelle fut leur évolution puis on donne au cyclone en cours le même type de comportement.

- dynamique : le principe est d'étudier le cyclone uniquement selon ses données météorologiques. Son environnement connu grâce aux différents paramètres analysés (vents, températures, humidité, pression atmosphérique, vitesse verticale), on recherche alors, un flux directeur originaire des flux étudiés et prévus à plusieurs niveaux d'altitude, pour trouver sa trajectoire.

- statistico-dynamique : joignant les deux types précédents, ce modèle combine la statistique, par similitude des comportements des cyclones répertoriés, et l'apparence dynamique, prenant en compte les différents aspects de l'environnement météorologique du cyclone étudié.

Ces trois modèles sont des références ayant la réputation d'être de bonne qualité. Ils en ont d’ailleurs fait leurs preuves durant les dernières années. Il existe aussi un autre type de modèle de prévision, mais dont les résultats obtenus sont moins performants : c’est le modèle d’intensité.

Les récents échecs de prévisions à l’aide ce type démontre que les variations d'intensité des cyclones, et les retournements de tendance dans leurs évolutions sont rarement bien anticipées.

L'OMM se consacre grâce à la Veille Météorologique Mondiale (VMM) à la récolte d'information et à la diffusion des observations indispensables aux prévisions. Cette collecte est réalisée grâce à une chaîne de mesures appliquées dans le monde entier nommé Système Mondial d' Observation. Ce système s'appuie sur :

B. Aménagements paracycloniques

Outre la prévision cyclonique et l'information de la population, d’autres mesures préventives ne sont pas à perde de vue comme la maîtrise de l’aménagement qui demande certains principes à respecter :

- éviter de construire au bord du littoral de façon à se libérer du risque lié à la houle cyclonique et à la marée de tempête.

- ne pas construire dans le lit majeur des cours d'eau, c'est-à-dire dans les zones susceptibles d’être inondées compte tenu des risques de débordements existants pendant et après le passage du cyclone liés à la pluviométrie fréquemment importante qui l'accompagne.

- éviter les endroits ou les caractéristiques topographiques leur donnent une trop grande exposition aux vents.

- ne pas construire sur un versant soumis aux déséquilibres de terrain.

- ne pas construire sous une ligne électrique haute tension pour éviter les risques d'électrocutions et d'incendie.

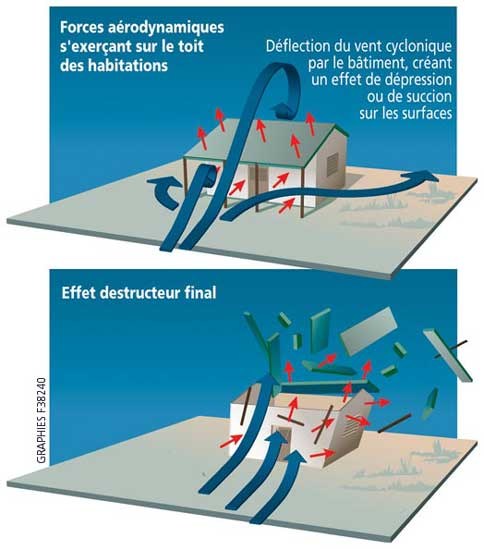

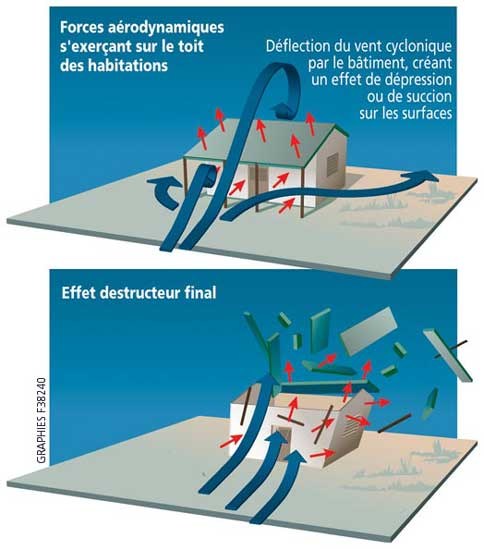

Le génie paracyclonique consiste à moderniser la solidité et la résistance générale du bâtiment pour qu'il résiste le plus longtemps possible au cyclone et qu’il protège ainsi les habitants contre le cyclone. Alors, un bâtiment construit selon les règles paracycloniques subira des désordres structurels plus ou moins importants, mais limitera les dégâts humains liés à la force du cyclone et notamment des vents. Pour ce faire, certains paramètres de constructions s’imposent :

- la prise au vent (importance des débords de toitures, géométrie et pente du toit). Pour lutter efficacement contre l'effet « prise au vent », il faut diminuer autant que possible la taille de ce qui dépasse des murs porteurs (débord de toiture). Au-delà d'une trentaine de centimètres, des méthodes particulières sont nécessaires pour consolider le débord et limiter ainsi le risque de soulèvement du toit. Dans le cas de la réalisation d'une terrasse couverte, une construction adaptée est indispensable.

- La pente du toit est l'élément capital de défense des structures de maisons individuelles contre les forces de soulèvement et d'arrachement de la toiture en cas de vent très fort. Un toit à quatre pentes, avec une inclinaison de 30 °, est recommandé.

- la toiture : l'utilisation de la tôle ondulée comme revêtement, ordinaire dans les régions cycloniques, doit inévitablement s'accompagner de certaines dispositions: fixation à l'aide de vis et non par des clous, recouvrement suffisant entre les tôles, aux extrémités du toit fixation des tôles sur des planches ou sur le béton des murs porteurs par des vis présentent tous les 50 cm.

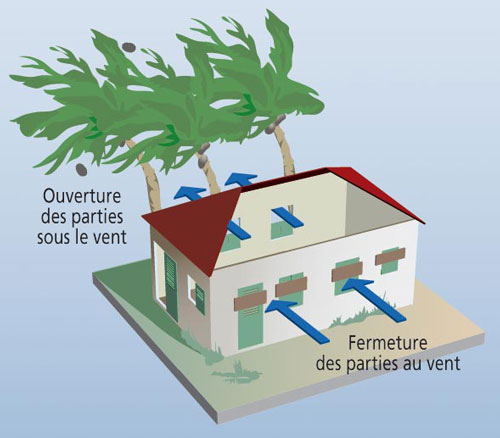

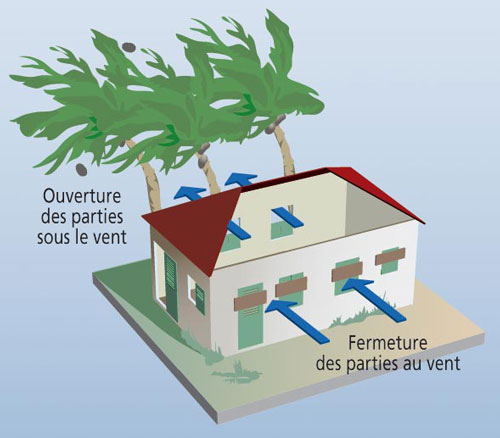

- la consolidation ou la protection des ouvertures (portes et fenêtres) : quel que soit le modèle d'ouverture, il doit obligatoirement être protégée par un système de volets paracycloniques. Dans le cas contraire, l'épaisseur du vitrage doit être d'au moins 6 mm. De trop grandes surfaces « ouvertes » sont dans tous les cas à modifier (même protégées par des volets). En cas d'absence de volet, l'utilisation de panneaux de contreplaqué peut être une solution d'urgence efficace (fixation des panneaux sur un cadre en bois avec des chevrons). Si l'ouverture est plus étroite que haute, les renforts doivent être horizontaux. Si la baie est plus large que haute, les renforts doivent être verticaux. La fermeture des parties au vent et l'ouverture des parties sous le vent permet, durant le cyclone de créer des dépressions compensatrices sur le profil du bâtiment.

- le contreventement correspond à l'aménagement des pièces d'une construction, dans le but d’en garantir la stabilité, de s'opposer à sa détérioration due aux travaux horizontaux des vents ou à son renversement. Les contreventements verticaux sont insuffisants, c’est pourquoi ils doivent également être assurés à l'aide des toitures (charpente en bois convenablement dimensionnée avec une bonne mise en œuvre, bois de bonne qualité, bon ancrage de la charpente à la structure) et des planchers. L'ensemble du dispositif de contreventement doit être consciencieusement lié. Dans le cas d’une charpente classique, le contreventement se réalise à l'aide d’attaches situées dans le plan du faîtage. Dans les constructions plus importantes, les contreventements se transforment en de véritables poutres triangulées en K ou en N installées dans les plans de la toiture.

Aussi bonne que soit une prévision cyclonique, elle demeurera sans valeur si d'une part, les règles de constructions paracycloniques ne sont pas respectés et si d'autre part, la population n'a pas depuis longtemps été formée pour réagir de façon adéquate au danger cyclonique.