| Les cyclones tropicaux |

| ETUDE DE LEUR VIE ET DE LEUR STRUCTURE |

| Comment anticiper les cyclones tropicaux? |

| Prévisions et préventions |

| Les cyclones tropicaux |

| ETUDE DE LEUR VIE ET DE LEUR STRUCTURE |

| Comment anticiper les cyclones tropicaux? |

| Prévisions et préventions |

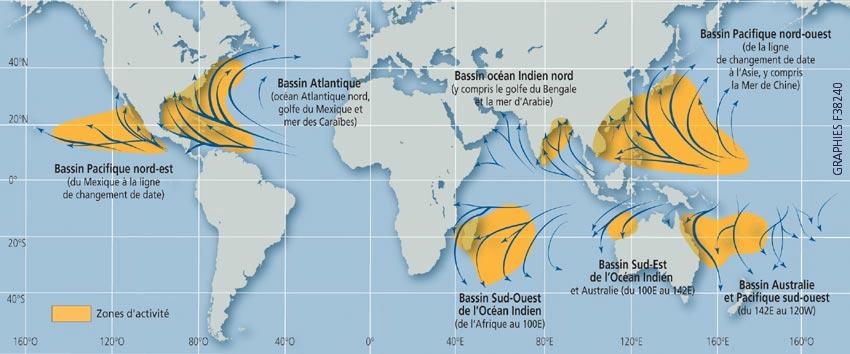

Les cyclones tropicaux se forment dans la zone tropicale, c’est à dire la zone située entre le tropique du Cancer et le tropique du Capricorne.

On distingue sept zones géographiques où l’on observe la formation de ces phénomènes dans le monde : Atlantique Nord, Pacifique Nord-Ouest, Pacifique Sud, Pacifique Nord-Est, Océan Indien Nord, Océan Indien Sud-Ouest, Océan Indien Sud-est australien. On dénombre en moyenne 50 ouragans par an dont 70% dans l’hémisphère Nord. Le Pacifique Nord-Ouest est la région la plus active avec plus de 35% des cyclones tropicaux de la Terre. C’est d’ailleurs dans cette région que l’on observe les phénomènes les plus gigantesques et les plus violents.

Sur l'ensemble du globe, la fréquence des ouragans atteint son maximum vers la fin de l'été (local), car l'eau est alors à sa température la plus chaude. Chaque bassin a cependant ses propres caractéristiques saisonnières.

Dans l'Atlantique Nord, une saison cyclonique bien démarquée commence au début juin et se termine fin novembre, avec une forte prolifération au début de septembre. Le nord-est du Pacifique a une période d'activité plus longue mais similaire à celle de l'Atlantique. Le nord-ouest du Pacifique produit des cyclones tropicaux toute l'année, avec un minimum en février et un maximum au début de septembre. Dans le bassin du nord de l'Océan Indien, les cyclones sont plus fréquents d'avril à décembre, avec des pics en mai et en novembre.

Dans l'hémisphère sud, la cyclogenèse tropicale commence à la fin octobre et se termine en mai. Les pointes surviennent entre la mi-février et le début du mois de mars.

Les forces responsables de la formation des cyclones sont le poids, la poussée d’Archimède, les forces de pressions et la force de Coriolis.

La cyclogenèse, qui caractérise la formation d’un cyclone, est assurée par un ensemble de conditions indissociables du phénomène :

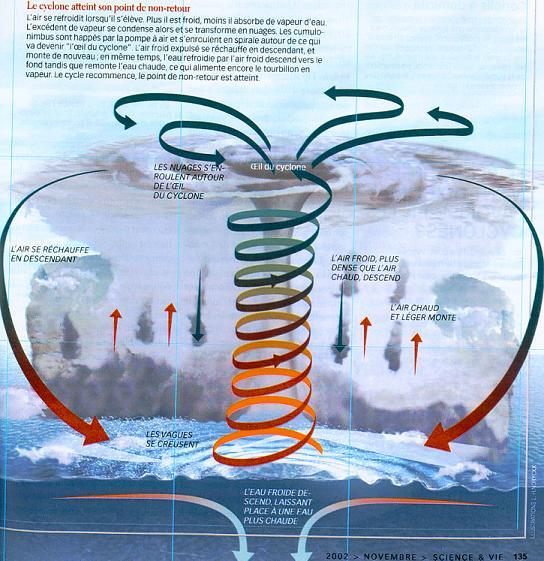

Le phénomène se forme donc uniquement au-dessus des océans. Son développement s’effectue grâce à une forte humidité ambiante. Les vents soufflant au-dessus de la masse d’eaux assurent le transfert thermique vers les cellules orageuses. Ces transferts de chaleur s’effectuent par convection.

Ainsi, si toutes ces conditions sont rassemblées, un tube d’air chaud s’élève dans l’atmosphère. Selon le principe de convection, au fur et à mesure que cette colonne monte, elle absorbe l’air humide et chaud à la surface de la mer, puis une fois en altitude cet air se refroidit et redescend, enfin il est remplacé à la base par de l’air froid qui souffle et tourbillonne vers le centre de la dépression. Cet air qui devient instable provoque alors la formation de nuages géants : plus la zone est humide, plus il y a de chaleur, d’orages, et donc de perturbations. Lors de la formation d’un cyclone, des courants d’air ascendants et descendants circulent et se croisent, et les perturbations créent une colonne dans laquelle il y a beaucoup de brassage.

Si l'une de ces conditions n'est pas remplie le cyclone ne peut se former ou si l'une d ‘elles disparaît, il s'affaiblira et se dissipera.

Les manifestations d’un cyclone sont caractérisées par des signes précédant son passage et des effets visibles lors de son passage tels que le vent et la pluie.

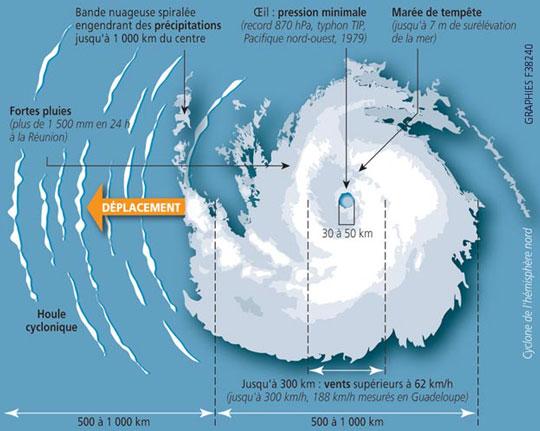

Le premier signe annonciateur est la houle cyclonique, qui se propage à une vitesse supérieure à celle du cyclone. L'importance et les variations de sa direction, informent sur la distance du phénomène et sur l'orientation de sa trajectoire.

Une pression anormalement élevée par rapport aux jours précédents, accompagnée d’une atmosphère limpide, peut renseigner sur l’existence d'un cyclone.

La présence de nuages, et notamment cirrus et cirrostratus, avant que la pression n'ait commencé à chuter, dévoile la direction dans laquelle se situe le phénomène et son importance. Les animaux percevant les ultrasons émis par le cyclone s'éloignent alors loin à l'intérieur des terres.

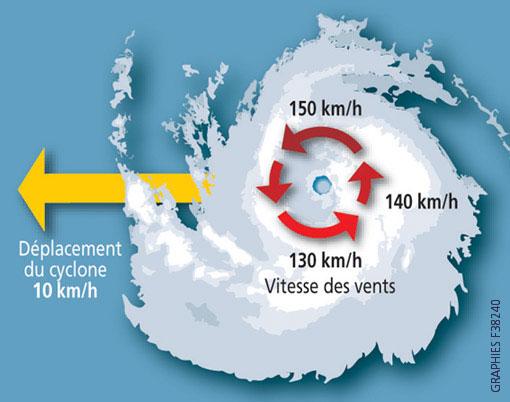

L'intensité des vents et leurs changements brutaux de direction est source de dégâts colossaux. Ils dépassent facilement les 150 km/h, et peuvent quelquefois atteindre 370 km/h environ, non loin de l'œil. Pour comprendre la dangerosité des vents présents au sein d’un cyclone, il est important de retenir que l'énergie d'un vent est proportionnelle au carré de sa vitesse (par exemple : des vents de 200 km/h exercent des forces quatre fois supérieures à celle de vents de 100 km/h). Les dangers dus aux vents sont également liés aux objets plus ou moins volumineux qu'ils sont capables de projeter.

Dans un cyclone, les vents de surface se caractérisent par leur turbulence, avec une alternance entre séries de rafales violentes et accalmies temporaires ; cette oscillation a tendance à augmenter à l'intérieur des terres.

Un autre danger provient du changement à 180 ° de la direction des vents après que l’oeil soit passé (d’un bout à l’autre de l'œil, les vents soufflent dans des directions inverses).

L‘accumulation des précipitations est souvent considérable, y compris pour des cyclones d'intensité relativement modérée (en terme de vents), alors que certains « gros » cyclones n’engendrent que peu de pluies. Différents éléments influencent le cumul des précipitations :

De plus, les pluies peuvent générées des inondations, des glissements de terrains et des coulées de boue.

Les ouragans menacent surtout les îles et les régions côtières du fait des risques maritimes engendrés.

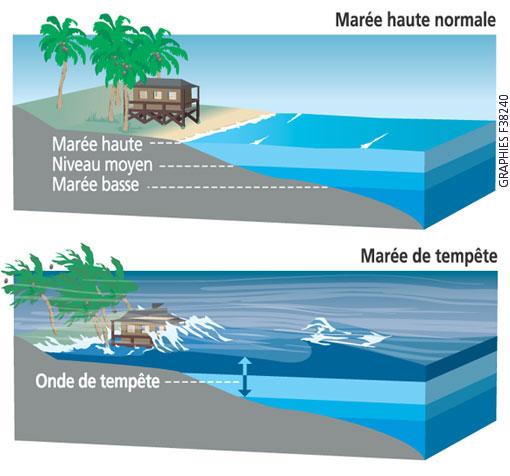

L'onde de tempête représente la montée rapide du niveau de la mer lorsqu'une perturbation se rapproche de la côte. Le niveau de la mer monte près des côtes, à cause des forts vents du large qui entraînent les eaux vers elles. De plus, l'eau est attirée vers le haut par les très basses pressions régnant près de l'œil du cyclone. Les régions où le relief reste globalement à la hauteur de la mer sont les plus vulnérables, alors que celles où le relief s'élève vite ne sont pas menacées.

L'onde de tempête peut s’associer à la marée astronomique (liée à la Lune) pour former la marée de tempête. L'amplitude de cette dernière varie de un à deux mètres pour les phénomènes de faible intensité, mais peut dépasser cinq mètres pour les cyclones plus puissants et être particulièrement destructrice.

La mer monte sur le côté droit du déplacement dans l'hémisphère Nord et sur la gauche dans l'hémisphère sud. Elle baisse du côté opposé.

Les cyclones s’affaiblissent dès qu'une de ses sources d'alimentation en énergie disparaît ou s'affaiblit, comme par exemple :

Page générée le 24/07/2025 à 05 h 36 .

Site v2.3 : configuré pour mozilla 2+ et IE 7+

Comperfordi - Blog du graphiste - Ladywings - Contact